|

《苍子组曲》 序曲

望着眼前水天一色的那片海,心潮涌动久久难以平复,恰似初次遇见‘乌梁素海’的场景,有种心旷神怡之感;漫步在浅水浸透的湿地边,一丛丛新绿扑向岸边,沙地遇上水顿时生机盎然,细嫩的苇草成片向旱地延伸。顺着岸边的曲线向东望去,一望无际的荒丘压向天边,天地之间留下一抹苍凉的赭黄色,深沉而又悠远;带入其间的是压抑在胸中忧郁,那是走出校门的一代人、每个人无法解脱的自怜,入蒙两年多来前景黯然,步入华年的生机犹如耐碱草的枯枝,色彩深重却没有焕发新绿的空间,与那白花花的碱滩形成强烈的对比,只剩下一息尚存的挣扎。

回望身后,没入沙丘深处的视线越看越近,全然变为土黄色,已看不到口口脑包的营房;自知已走出好远,意识到不能再往前行了,因为前面越走越荒、寂寥之甚乃至荒无人烟。当我驻足回身往回走时,就在转身的那一刻,遥望西边天际间呈现出满天瑞彩灿烂夺目,不知不觉中令我止步前行,停在沙窝中仰望荒原上那落日西垂的景象。

西边天际间出现一道金亮的光环,彤红艳丽的色彩烘托急速下沉的夕阳,火红的亮度像在画布上渲染张力,逐渐消减的色彩变得更加圆润,其边缘处显现出深紫色;落日的余晖逐渐暗淡,越往回走光线越暗,临近营房的路面变为灰褐色亮度锐减。只见一只猪狂奔过来,那是‘阿力奔’的那头公猪,经常来连队蹭吃蹭喝骚扰伙房圈养的母猪。

公猪见前面来人挡住去路?调头就往回跑,正撞上后面紧追不舍的刘焕民;情急之下公猪嚎叫着奋力前冲,将刘焕民扑倒在地,手中的铁锹也飞了出去。小朋友此时赶到,手持钢叉刺入公猪的肛门;公猪惨叫了一声,应声倒下。

我赶到近前,一股刺鼻的骚臭味儿几乎被熏倒在地。只见那只公猪躺倒在地一动不动?钢叉还插在公猪的肛门内,直往外淌血。

小朋友有点后怕了,随口说道,“趁没人看见、咱们把猪埋了吧?”

“埋可不行啊?那不等于说此地无银三百两了吗?”曹广顺边说边摇头?

“就扔在这儿有人来找,一盖不认账!”班长朱宜龙手持木棒挥了挥说道:“散啦!”

此刻、小朋友搬起一块大石头,向公猪的后退狠狠地砸下去。公猪却没有任何反应。

只听他愤愤不平地说:“强奸犯,看你还敢再来老子的地盘上耍流氓?”

夜幕降临众人散去,又恢复了往日的平静;没想到躺下之后就昏昏睡去了,一觉醒来已是天光大亮。

“太可气啦!强奸犯又活了。”小朋友从外面跑进来,气急败坏的嘟囔着,很不高兴。

我没有理睬他,继续收拾东西。

“我来帮你打背包,不是这种捆法?”小朋友说着推了我一把,熟练地将被褥叠成四方块。

我步出门外去了厕所,只见那只公猪卧在女生排宿舍前在喝棒子面粥,一位女生还将盆底所剩余的粥倒在它面前。

公猪像是吃饱了,并没有理睬洒在地上的粥,起身一瘸一拐地向“阿力奔”方向走去。

此刻、王殿文套好驴车赶过来,催促我装行李赶路;其实,没什么好收拾的,除了被褥还有一个提包。

“行李在这儿呢!”小朋友说着将捆好的行李放到驴车上。刘焕民将装满东西的提包也扔上车,说道:“你回屋去看看,别拉下什么东西?”

“不用啦!本来就没什么可收拾的。”我向六班前来送行的人依依道别:“走啦、什么时候去师部,记得去找我。”

众人围拢上前纷纷与我握手道别,那场面自从进入蒙地以来还是初次有感,不知为什么心里涌上一种难言的酸楚,视线也有些模糊?

王殿文已赶着驴车消失在沙丘后面,我紧赶了几步追上驴车就跳了上去,王殿文赶着驴车向坝头村方向奔去。

曲指算来入蒙已有两年零七个月的光景,不说所历艰辛无法描述,经历过的很多事好像与平生所学没什么连带关系,感觉接受的再教育与学校教育根本就不沾边,更提不上什么再次接受的所谓教育?

真正上了一课的倒是如何算计?算来算去还是把自己都搭进去了也没能挽救出自身。总之从走出校门的那一刻起、人生才刚刚开始,也许渺茫的前程如影随形,到底前景如何谁也说不清。

1

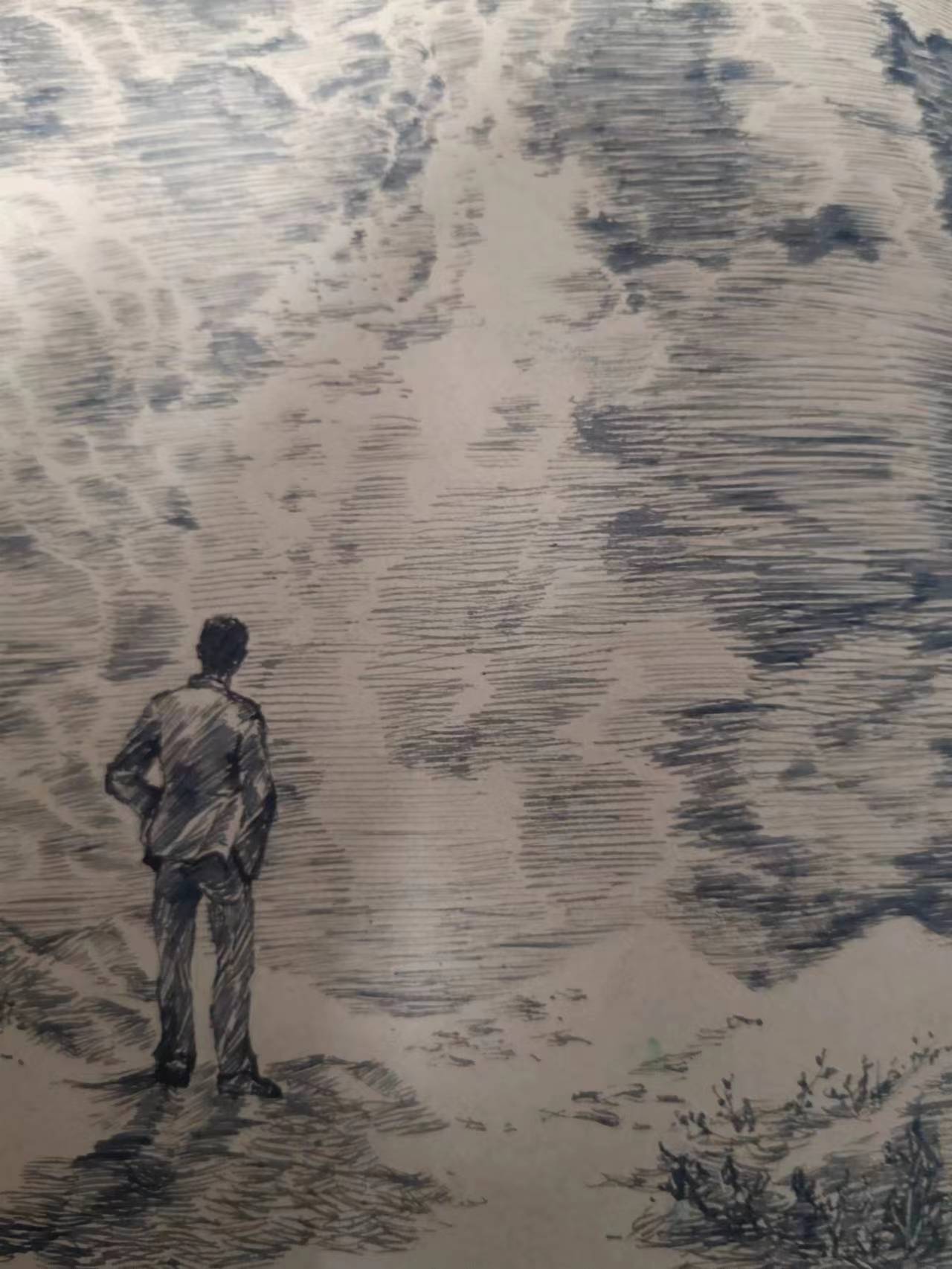

《灵光》钢笔画作者 燕然搦管

1975年3月于内蒙

《苍子组曲》序曲

作者 燕然搦管

2022年11月18日

|